Cómo leer en bicicletas, vagones de tren, motocicletas y autos robados

Si alguien ha querido abarcar los medios de transporte posibles para llegar a tiempo a algún lado, ése ha sido el Phileas Fogg. Sus aventuras en La vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne pueden entenderse como una historia sobre las opciones de traslado en el siglo XIX: un vapor, una goleta, un tren, un elefante. Pero no es necesario haber hecho una apuesta con tus amigos del Reform Club para entender las implicaciones de tomar un vehículo y no otro. Un trabajo lejos de casa es más que suficiente para saber que el automóvil, la bicicleta y el metro suponen vivencias distintas. Y en muchísimos ejemplos, la literatura ha sabido explorar el vínculo que une al medio con la experiencia del viaje.

.

Es de todos sabido que las motocicletas hacen ver a los hombres más hombres, pero Robert M. Pirsig piensa que también pueden servir para hablar de filosofía (una actividad que, a lo largo de la historia, ha echado mano de cualquier utensilio filoso, animal o cavidad orográfica –la navaja, la tortuga o la caverna- para hacerse entender). En su carácter de novela, Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta trata del propio Pirsig y su hijo, embarcados en un viaje que va de Minnesota al sur de California. El desplazamiento en moto le da al padre los pretextos perfectos para plantear sus ideas filosóficas respecto a la tecnología, el objetivismo y lo que él llama “metafísica de la calidad”. De principio Pirsig examina dos tipos de pensamiento: uno clásico –regido por la razón y las leyes– y otro romántico –que recurre a la imaginación y la intuición–. En lugar de decantarse por uno de esos modos, Pirsig sugiere la necesidad de verlos en conjunto: “Aunque andar en moto es romántico, su mantenimiento es puramente clásico”. Filosofía para engrasarse las manos, podríamos llamarle.

Es de todos sabido que las motocicletas hacen ver a los hombres más hombres, pero Robert M. Pirsig piensa que también pueden servir para hablar de filosofía (una actividad que, a lo largo de la historia, ha echado mano de cualquier utensilio filoso, animal o cavidad orográfica –la navaja, la tortuga o la caverna- para hacerse entender). En su carácter de novela, Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta trata del propio Pirsig y su hijo, embarcados en un viaje que va de Minnesota al sur de California. El desplazamiento en moto le da al padre los pretextos perfectos para plantear sus ideas filosóficas respecto a la tecnología, el objetivismo y lo que él llama “metafísica de la calidad”. De principio Pirsig examina dos tipos de pensamiento: uno clásico –regido por la razón y las leyes– y otro romántico –que recurre a la imaginación y la intuición–. En lugar de decantarse por uno de esos modos, Pirsig sugiere la necesidad de verlos en conjunto: “Aunque andar en moto es romántico, su mantenimiento es puramente clásico”. Filosofía para engrasarse las manos, podríamos llamarle.

.

A diferencia de lo que podría suceder con Pirsig, David Byrne no ha escrito el tipo de libro que amarán los fanáticos de las bicicletas. Carente de una prosa que pudiera hacer del manubrio o la horquilla una metáfora de la vida, Byrne ha escrito más bien un cuaderno de viaje, convencido de las ventajas que ofrece moverse “más rápido que un paseo a pie, más lento que un tren, a menudo más alto que una persona”. A esa velocidad –perfecta para darse cuenta de cosas que para la mayoría de los automovilistas pasarían inadvertidas-, el ex Talking Head visita ciudades como Buenos Aires, Manila, Nueva York, Estambul, Berlín o Londres. Para Byrne, la lentitud del tráfico (y la seguridad de que se puede transitar por una urbe a menos de 20 km por hora) devuelve a las ciudades un sentido de la comunidad que en variadas ocasiones podríamos creer perdido.

A diferencia de lo que podría suceder con Pirsig, David Byrne no ha escrito el tipo de libro que amarán los fanáticos de las bicicletas. Carente de una prosa que pudiera hacer del manubrio o la horquilla una metáfora de la vida, Byrne ha escrito más bien un cuaderno de viaje, convencido de las ventajas que ofrece moverse “más rápido que un paseo a pie, más lento que un tren, a menudo más alto que una persona”. A esa velocidad –perfecta para darse cuenta de cosas que para la mayoría de los automovilistas pasarían inadvertidas-, el ex Talking Head visita ciudades como Buenos Aires, Manila, Nueva York, Estambul, Berlín o Londres. Para Byrne, la lentitud del tráfico (y la seguridad de que se puede transitar por una urbe a menos de 20 km por hora) devuelve a las ciudades un sentido de la comunidad que en variadas ocasiones podríamos creer perdido.

Libro que es en parte reflexión sobre el urbanismo, diario personal, crítica de arquitectura, conjunto de perfiles de seres humanos extraordinarios, álbum de instantáneas, Diarios de bicicleta tiene de fondo una reflexión sobre la “calidad” que buscamos imprimir a nuestras vidas (una palabra recurrente entre quienes transitan por el mundo a dos ruedas. Ver Pirsig). Porque para Byrne, discutir sobre edificios, carriles o densidad de población, no sólo supone una conversación sobre esas cosas en concreto, sino sobre el tipo de personas en que nos han convertido.

.

Patricia Highsmith y Alfred Hitchcock demostraron en su momento que encontrarnos con gente platicadora en un vagón puede desencadenar una serie de experiencias poco recomendables para los nervios. Antonio Orejudo parte del mismo principio para presentarnos una novela que no es sino un conjunto de historias que van multiplicándose hasta la locura. Y hablar de “locura” no es gratuito: Orejudo es, en palabras de Rodrigo Fresán, el “mejor escritor y descriptor de manicomios en actividad” y, por lo visto, Ventajas de viajar en tren podría sintetizarse como el libro que saldría de entrevistar a un montón de desequilibrados. Vayamos a la escena inicial: una agente literaria –de nombre Helga Pato–encierra a su marido en una clínica cuando lo descubre jugando con su propia mierda. Durante el viaje de regreso, la mujer coincide en el vagón con Ángel Sanagustín, en apariencia psiquiatra, quien comienza a hablarle un poco sobre su profesión. De ahí en adelante el mundo se vuelve imprevisible e hilarante: conspiraciones que involucran al gobierno y a los trabajadores de la basura, suplantaciones de la personalidad, comportamientos socialmente reprobables, minusválidos que piensan en sexo, farmacéuticas que compran partes de niños. Todo comprimido en siete capítulos cuya velocidad ideal es mantenerse siempre a punto del descarrilamiento.

Patricia Highsmith y Alfred Hitchcock demostraron en su momento que encontrarnos con gente platicadora en un vagón puede desencadenar una serie de experiencias poco recomendables para los nervios. Antonio Orejudo parte del mismo principio para presentarnos una novela que no es sino un conjunto de historias que van multiplicándose hasta la locura. Y hablar de “locura” no es gratuito: Orejudo es, en palabras de Rodrigo Fresán, el “mejor escritor y descriptor de manicomios en actividad” y, por lo visto, Ventajas de viajar en tren podría sintetizarse como el libro que saldría de entrevistar a un montón de desequilibrados. Vayamos a la escena inicial: una agente literaria –de nombre Helga Pato–encierra a su marido en una clínica cuando lo descubre jugando con su propia mierda. Durante el viaje de regreso, la mujer coincide en el vagón con Ángel Sanagustín, en apariencia psiquiatra, quien comienza a hablarle un poco sobre su profesión. De ahí en adelante el mundo se vuelve imprevisible e hilarante: conspiraciones que involucran al gobierno y a los trabajadores de la basura, suplantaciones de la personalidad, comportamientos socialmente reprobables, minusválidos que piensan en sexo, farmacéuticas que compran partes de niños. Todo comprimido en siete capítulos cuya velocidad ideal es mantenerse siempre a punto del descarrilamiento.

.

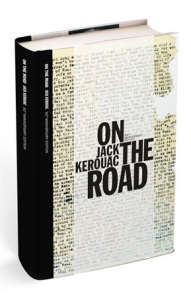

Aunque si de velocidades se trata, nadie como Jack Kerouac y Neal Cassady, atravesando Estados Unidos, en aventones o vehículos robados, rumbo a San Francisco, Nueva Orleáns e incluso, la Ciudad de México. Biblia de la generación beat –y con apariciones de gente como Allen Ginsberg, William Burroughs y el vagabundo William Holmes– esta novela es el mapa de una época, el tránsito que va del confort americano a su penuria. En la carretera no sólo es uno de esos libros que han creado su propia leyenda y un ejército de fanáticos que no parará de entrometerse en tu vida hasta que lo tengas, sino que en su experiencia de lectura justifica todo ese entusiasmo.

Aunque si de velocidades se trata, nadie como Jack Kerouac y Neal Cassady, atravesando Estados Unidos, en aventones o vehículos robados, rumbo a San Francisco, Nueva Orleáns e incluso, la Ciudad de México. Biblia de la generación beat –y con apariciones de gente como Allen Ginsberg, William Burroughs y el vagabundo William Holmes– esta novela es el mapa de una época, el tránsito que va del confort americano a su penuria. En la carretera no sólo es uno de esos libros que han creado su propia leyenda y un ejército de fanáticos que no parará de entrometerse en tu vida hasta que lo tengas, sino que en su experiencia de lectura justifica todo ese entusiasmo.

En estado bruto –es decir, en su versión íntegra, sacada directamente del rollo mecanografiado que tecleó Kerouac-, En la carretera parece uno de esos viajes larguísimos junto a la ventanilla del coche: con momentos inspirados, otros estremecedores y unos más en donde lo único que sucedió fue que nos quedamos dormidos.

Libro generacional y rito de paso, la novela de Kerouac transmite la sensación de que lo que necesita la vida son más rutas al oeste y menos sistemas de frenado.

Lo suscribimos.

Este texto fue publicado originalmente en el blog del autor Tediósfera

No comments yet.