Pelear por el mar desde un río, los pescadores que defienden Bahía de Paredón

Pelear por el mar desde un río, los pescadores que defienden Bahía de Paredón

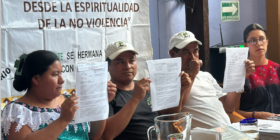

Foto: Pie de Página

*Esta nota fue realizada por Pie de Página, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

«Hoy la contaminación debería dolernos a todos, ¡todos deberíamos tener esa herida abierta y saber que nos está lastimando!” menciona Lorenzo Pérez Pananá, líder de la resistencia en Bahía de Paredón. Actualmente el Istmo de Chiapas es un ejemplo de cómo enfrentar la contaminación y defender el territorio

Texto: Rogelio J. Ramos Torres

Fotos: Rogelio J. Ramos Torres, José Rivera, Carlos Herrera (Mirada Sur)

CHIAPAS. – Pasaban las siete de la mañana de un 17 de enero de 2023. El verde ocre de la gran pampa istmeña conocida como Mar Muerto se mecía tranquilo. A pocos metros de sus orillas, Lorenzo Pérez Pananá salió de su casa rumbo al parque central de su pueblo. Cumplía un año como agente municipal y ese día estaba dispuesto a jugarse todo su capital político con tal de darle un giro a las cosas.

Los días anteriores, en una acción que muchos consideraban radical, había convocado a los habitantes de la localidad para manifestarse y tomar por asalto la carretera Panamericana. Pero sabía también que la gente de su pueblo llegaba a ser difícil, apática y reacia a la organización.

Por eso, Lorenzo esperaba no más de unas cuantas personas para lanzarse a la protesta. “Mira, yo les había dicho, quien quiera venir va a ser bienvenido, y si no pues me voy yo sólo a manifestarme.”

Sin embargo, para su propia sorpresa, alrededor de las ocho de la mañana unos cuatrocientos habitantes de la Bahía aguardaban ya la cita. Una conglomeración atípica para un pueblo marcado por divisiones y sectarismos históricos. Ver a tanta gente llenó a Lorenzo de bríos, sabía que su causa era justa y lo que hacían no era sino la ejecución de una medida desesperada luego de un año de escuchar largas e incumplidas promesas.

Antes de salir del pueblo, alguien propuso encomendar la lucha a dios, y entonces, todos los ahí reunidos, personas profesantes de cinco credos distintos se unieron en una oración. Luego de eso, marcharon resueltos con rumbo a Tonalá.

La causa

Así comenzó un bloqueo a la carretera que corre de las lindes con Oaxaca a Guatemala, provocando el colapso de la principal ruta comercial de la costa sur del país. En cuestión de minutos, cientos de vehículos se vieron detenidos. Para el medio día, las filas de uno y otro lado rebasaban los veinte kilómetros.

En esa acción se galvanizaba la molestia acumulada tras más de veinte años en los que la Bahía de Paredón, un pueblo de pescadores del Istmo de Chiapas, aguantó la contaminación de un pequeño río que rodea sus viviendas, desembocando en la laguna salobre conectada al Pacifico, de la que cientos de pescadores y sus familias dependen.

Brotante en las estribaciones de la serranía que bordea la planicie costera, el cauce de ese río atraviesa la ciudad de Tonalá, en donde las descargas de drenaje, solapadas por la miopía e indolencia de una larga lista de administraciones municipales, se encargaron de condenar a muerte.

Cuando, en algún momento, el problema provocó que la molestia de los pescadores alcanzara un punto de ebullición amenazante, llegó el Güero Velasco a presentar el proyecto de una planta de tratamiento, inaugurada con la gran pompa que acostumbran los políticos, pero nunca funcionó.

Pasaron los años y vino el sismo de 2017, que sacudió violentamente a la Bahía, la cual perdió ahí alrededor de seiscientas viviendas. Aun así, para el pueblo, aquel fue un problema al que se le pudo encontrar solución. ¿Sabe cuál es nuestro verdadero desastre aquí?, me dijo un vecino del barrio Las Flores en aquellos mismos meses, ¡las aguas negras que nos avienta Tonalá y que nos están contaminando toda la Bahía! ¡ese es nuestro gran problema!

Allá por 2021, un antiguo directivo de una de las federaciones pesqueras lo explicaba, vehemente, en los siguientes términos: “Mire, esa contaminación ya invadió completamente nuestra Bahía y no está dejando ya los ciclos de reproducción de la larva de camarón que entraba antes. Ese animalito entra al Mar Muerto y se muere, eso está creando pobreza, eso es el gran problema que tenemos de contaminación, por eso la gente ya está gritando: “¡Atiéndanos!”. Queremos solución a ese problema que nosotros no creamos, que creó la ciudad de Tonalá.”

“Atiéndanos”, se quejó por años la gente de un pueblo despojado de las únicas aguas dulces disponibles en las cercanías para el esparcimiento y la convivencia; “atiéndanos”, exigieron las familias afectadas por la crisis pesquera que asola las costas de todo el país; “atiéndanos”, clamaron una y otra vez los pescadores de una bahía deteriorada por los efectos de la urbanización desregulada, de la ganadería extensiva y de la política hídrica que, en Chiapas, es corresponsable del degrado de múltiples cuerpos de agua; “atiéndanos”, denunciaron incansables los habitantes de moradas invadidas por la pestilencia infecta de los flujos de drenaje; “atiéndanos”, se lamentaron los padres de niñas y niños contagiados por enfermedades dermatológicas y picaduras de insectos proliferantes en esas aguas; “atiéndanos”, se quejaron innumerables veces los jornaleros de un mar envenenado por los miasmas fétidos generados por habitantes y empresarios de la ciudad vecina.

Reclamos que invariablemente se estrellaron contra la sordera gubernamental, o, en el mejor de los casos, se extraviaron en los infecundos lodazales de la burocracia.

Los detonantes

Por ese mismo descrédito que produce la inoperancia gubernamental, pero también por una falta de confianza en los liderazgos locales, derivada, a su vez, de largas décadas de representantes espurios emanados sobre todo del cooperativismo pesquero priista que terminaron por desgarrar el tejido social, pocos en Paredón auspiciaban una pronta solución del problema. Sabían que la organización del pueblo era una cosa que costaba mucho, y se veía imposible articular un frente colectivo para presionar a las autoridades.

Pero en 2022, surgió en la Bahía un liderazgo que rompió el patrón de pasividad exhibido por la mayoría de los representantes locales anteriores. Con un nutrido apoyo popular, Lorenzo Pérez Pananá, descendiente de una familia de hombres y mujeres de mar, ganó la titularidad de la agencia municipal de Paredón.

De oficio pescador, hombre enérgico y con brújulas políticas que apuntan a la izquierda, Lenchito, como lo conocen en su pueblo, estaba convencido de que el problema de la contaminación tenía dos lados, el del que contamina, y el del que se deja contaminar.

Apenas tomó posesión de la agencia, Lorenzo inició diálogos con el presidente municipal, Natividad de Los Santos Miranda, un personaje popular en la zona por su carrera musical y convertido a político gracias a los criterios electorales que, dentro de MORENA, privilegiaron entonces la fama sobre la capacidad.

Con un mal termómetro del problema, y buscando, quizá, evitarles problemas a las cúpulas de su mismo partido gobernante en la entidad, Nati, como se le conoce en el municipio, no mostró ante los paredoneños ni la receptividad ni la decisión que esperaban. Por el contrario, lo percibieron extraviado, timorato, lo cual cayó muy mal sobre una historia hecha de tensiones entre el pueblo y la cabecera municipal, cuyas autoridades, a juicio de muchos en Paredón, siempre los han tratado con desdén.

El compromiso de la gente que crece al lado del mar

A Lorenzo se le sumaron pronto personas que compartían la preocupación por resolver de una vez por todas el asunto de las aguas negras. Entre ellos, los representantes de los comités de barrio y miembros de las iglesias de la localidad, que ofrecieron un apoyo constante.

Algunos de estos ni siquiera habían votado por él, pero veían en el trabajo que realizaba un esfuerzo decidido y un compromiso auténtico con el pueblo, y eso les generó simpatías. Así lo confesó, en una de las asambleas locales, el señor Andrés López Romero, quien se sumaría a la causa convirtiéndose con el tiempo en una de las voces referenciales del movimiento.

Además de representantes de las cooperativas de pescadores, había, en ese grupo, personas provenientes de otros ámbitos, como locatarios, maestros jubilados, profesionistas independientes, dueños de restaurantes, choferes de moto-taxis, transportistas, para quienes la exigencia de sanear el río debía de ser llevada hasta sus últimas consecuencias, y confiaban en el empuje de Lorenzo para hacerlo.

“Mira, es que Lenchito hizo lo que nunca había hecho otro agente municipal por el pueblo, tú has visto, a lo mucho pavimentaban una o dos calles en sus periodos, ¡con Lenchito se pavimentaron trece!”, dice, por su parte, el señor Jesús Urbano Ruíz, conocido como “el pájaro”.

Esas personas, acompañarían tenaces todo el proceso de diálogo, haciendo pesar frente a funcionarios y políticos ese tono de voz que tiene la gente que crece al lado del mar y que, como dice el escritor Israel Nicasio Álvarez, parece encerrar las olas en cada palabra.

«El pueblo va a salir a manifestarse«

Las cosas se movieron con mucha lentitud, lo cual era en buena medida provocado también por el gobierno estatal. Natividad había presentado una propuesta, diseñada por ingenieros de Tuxtla Gutiérrez, para echar a andar la vieja planta de tratamiento. Cuyo seguimiento abandonó años atrás quien ocupa hoy, por tercera ocasión, la presidencia municipal: el empresario verde ecologista Manuel Narcia Coutiño.

El proyecto fue canalizado, para su valoración, al Instituto Estatal del Agua, primero, y a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, después. Ninguna de las dos lo aprobó. Argumentaron, en contrapartida, que sus oficinas tenían ya su propio proyecto, el cual, como suele suceder, de los papeles no salió nunca.

En su conjunto, fueron esas actitudes las que encendieron el chispazo. Se lo habían advertido con mucha anticipación al presidente municipal, “si en un año no vemos solución, el pueblo va a salir a manifestarse.” La advertencia debió de haber sido mejor escuchada. Al pescador habituado a templar su carácter en los rigores de uno de los elementos más implacables de la naturaleza, no hay muchos poderes que consigan intimidarlo.

La última vez en que los pescadores de Paredón habían salido del Mar Muerto, dejando sus redes y sus embarcaciones para manifestarse, allá por los años noventa, hicieron falta dos operativos con decenas de patrullas y helicópteros para apaciguarlos. Un recuerdo que la memoria de muchos en el pueblo aún conserva, y cuya moraleja se sintetiza en lo que un viejo cooperativista me explicó tajante: “de Paredón no se burla nadie, amigo.”

El bloqueo

El día que inició la protesta, la multitud se paró a la mitad de la cinta asfáltica y comenzó a detener automóviles. Ahí atravesaron, intempestivamente, a lo ancho de los dos carriles, el camión de la basura del pueblo. Uno de los que se topó primero con el tumulto fue el conductor de un tráiler, que se bajó a preguntar qué ocurría. “Nos están contaminando el mar y no nos dan solución”, le respondió uno de los manifestantes. “¿Ah es contra el gobierno?, ¡chínguenlos!, ahí está mi tráiler también”, y sumaron el vehículo al bloqueo.

“Yo tenía miedo de cómo nos íbamos a sostener, cómo íbamos a aguantar ahí, pero la gente empezó a llevar comida, pescado, de todo. Luego unos se dieron cuenta de que los carros se estaban yendo por unas brechas y para allá se fueron a botear, a pedir cooperación, y al rato llegaron con todo lo que juntaron. De ahí agarramos para darle de comer a la gente del bloqueo, pero también a los traileros que estaban detenidos,” recuerda Lorenzo.

Ahí, bajo el inclemente sol costanero, aguantaron las y los paredoneños la llegada de las autoridades. El primero en aparecerse fue Natividad de Los Santos, y encontró a una comunidad beligerante, colérica. Mujeres y hombres de Paredón lo confrontaron, le dijeron que él se lo había buscado, le señalaron airadamente sus errores y lo conminaron a buscar una solución rápida y definitiva.

Un par de días más tarde llegaría una comitiva del gobierno estatal, antecedida, una noche antes, de un convoy de policías estatales que se apostó, intimidante, a unos metros del bloqueo. Esa noche fue tensa, la gente de Paredón esperaba una embestida. A eso de la media noche, Lorenzo mandó a unos muchachos a vocear al pueblo lo que estaba ocurriendo, y varios salieron de sus casas para ir a apoyar.

“Yo le dije a mi mujer que se quedara en la casa porque se podían poner mal las cosas. Creímos que iban por Lenchito, pero esa noche hablamos con Nati, y le dijimos, “si algo le pasa vamos por ti a Palacio o a tu casa”, cuenta don Jesús “el pájaro”.

Los logros

Afortunadamente, las cosas no pasaron a más y el gobierno del estado se vio forzado a iniciar una mesa de negociaciones. Ahí, se comprometió a realizar una inversión de cuarenta millones de pesos para comprar filtros y echar a andar, finalmente, la planta.

Para entonces, a fuerza de escuchar una y otra vez explicaciones técnicas, los representantes de Paredón habían ya aprendido cómo funcionaba una planta de tratamiento. “Yo les dije, de nada va a servir que le metan tanto dinero si no tenemos desarenadores”, recuerda Lorenzo. Y dicho y hecho, a la postre fue en balde la inversión. Entonces, los líderes del pueblo advirtieron nuevamente a los funcionarios: “Si se vuelve a cumplir un año y el problema sigue, nosotros nos volvemos a manifestar.”

A pesar de todo, aquellas primeras negociaciones dejaron buenos dividendos. Unos días después de firmar acuerdos en Tuxtla Gutiérrez, Lorenzo anunciaba los resultados delante de unas trescientas personas en el parque de Bahía de Paredón. Los gobiernos municipal y del estado se comprometían a echar a andar la planta de tratamiento de aguas residuales bajo la supervisión constante de una comisión de personas designadas por el propio pueblo.

Una vez terminadas las obras, el gobierno municipal se obligaba también a contratar a ocho paredoneños como personal para su operación, quienes serían los ojos de la comunidad en la planta. Ahí, en el altavoz, Lorenzo les dijo a sus paisanos “¿saben por qué hicimos esta lucha?, no fue por capricho, ¡fue porque nos estaban matando con esas aguas!”

«Nos volvimos a unir»

Hoy, opina Lorenzo, después del levantamiento de Paredón, ya hay más gente consciente en el municipio de que la contaminación es el gran problema de los pueblos ribereños, y sus voces se escuchan en cada vez más foros y conversaciones con las autoridades.

No se equivocan en lo absoluto, la costa de Chiapas es una verdadera tragedia desde el punto de vista ecológico, y ese degrado, tiene también su contraparte en la descomposición social que, en buena medida, enfrentan los pueblos costeros como resultado de la falta de garantías que un mar y esteros languidecientes ya no ofrecen para vivir.

De ahí la relevancia de la organización popular, necesaria para forzar a gobiernos e instituciones a hacer frente a una problemática que, al devastar ecosistemas, arrasa al mismo tiempo las sociedades ancladas a estos. Consciente de ello, Lorenzo se los expresó, conmovido, en aquel discurso a sus paisanos “… ¿pero saben qué es lo más valioso de todo esto?… que nos volvimos a unir…”

Tal como lo habían advertido, un año después, ante una nueva falta de resultados, las y los habitantes de Paredón se levantaron de nueva cuenta y el bloqueo se repitió. Esta vez con más vigor y con una participación aún más nutrida. Lorenzo no daba crédito a la buena respuesta de su gente. En esa ocasión, se les sumaron líderes de rancherías aledañas, también afectadas por las aguas negras del río, como Huachipilín, Galeana Calentura, Santiago Buenavista y El Riachuelo.

Lo obtenido por el pueblo hasta entonces se multiplicó todavía más. Al final, el gobierno no solamente mantenía el compromiso de terminar la planta con las personas de Paredón operándola, sino también se consiguió un nuevo camión para la basura, apoyos presupuestales adicionales y la aprobación, por parte del gobierno estatal, de un proyecto para la construcción de un nuevo parque deportivo en los terrenos de la Bahía.

Algunos reconocen el liderazgo que, para lograrlo, tuvo Lorenzo. Este, por su parte, asegura que sin el apoyo de los cientos de mujeres y hombres que lo acompañaron, nada hubiera sido posible.

La exigencia no debe parar

El mes de septiembre del año pasado, la planta de tratamiento de aguas residuales fue formalmente inaugurada. Su funcionamiento dista aún de ser el esperado pues hay cuestiones técnicas que solventar. Un problema particularmente engorroso lo representa el suero que desechan abundantemente las queserías de Tonalá, y que arrastra grasas que saturan los sistemas de filtración.

Por otro lado, debido a sus características, la planta no durará más allá de diez años, opinan los técnicos que coordinan la operación. Pero en lo que eso sucede, reconoce uno de ellos “si no hubiera sido por Paredón la verdad es que esto no se echa a andar. Si estamos aquí, es gracias a Paredón”.

De hecho, gracias a aquella gesta, la actual administración municipal ha dispuesto, como nueva medida reglamentaria obligatoria, que desarrollos inmobiliarios, rastros y empresas cuenten con su propia planta de tratamiento. Una decisión que, de aplicarse correctamente, beneficiará a los sistemas lagunares que conforman una enorme fracción del municipio, que desde hace unos buenos años es considerado por el propio Instituto Estatal del Agua como uno de los más contaminados a nivel hídrico superficial en la región.

Por lo demás, las y los paredoneños están conscientes de que su triunfo no es concluyente ni definitivo, y, por eso, saben que su lucha tiene que continuar.

“Mira, esto no es una cosa que afecta solo a Paredón. Ya se lo dije a los de Cabeza de Toro, a los de Miguel Hidalgo, que ellos están más afectados. Porque sí, es cierto, a nosotros ya nos acabó el camarón, pero nosotros ya nos salimos a pescar al océano, tenemos una bocabarra, ellos no. Ellos deben de exigir que les limpien pero bien el sistema lagunar. Porque para la autoridad es bien fácil salirse. ¿Sabes cómo engañan a la gente allá para Mazatán, la barra San José, Aztlán, San Simón, todo esa gente? les dicen que cuando se muere todo su pescado es por el barbasco, y eso es mentira, nos mantienen engañados. Se muere por la contaminación. ¿Por qué crees que las primeras lluvias son las peores para nosotros? porque vienen arrastrando todos los pesticidas, en los ríos, y así acaban a los esteros. Y está bien que se preocupen por apoyar al campo, ¿pero y los pescadores qué?, ¿sabes por qué va uno a esas luchas?, porque no es injusto lo que pedimos. El mar tiene futuro, pero tenemos que organizarnos para limpiarlo, y trabajarlo bien»

remata, mientras fríe un par de lisetas, Lorenzo.

La importancia de la organización

Investigadores como el inglés Guy Standing, afirman que el colapso ecológico de los mares y la merma de sus especies más redituables se originó con la fragmentación que sufrieron las comunidades de pescadores, que, en otros tiempos, vieron al océano como un bien común y, en consecuencia, organizaron el trabajo de forma colaborativa.

Cuando la expansión de los mercados rompió esas dinámicas, la pesca se individualizó provocando una competencia desenfrenada por las capturas, lo cual llevó a que la relación histórica de los pescadores con el mar perdiera los balances que por muchas generaciones aseguraron los ciclos de reproducción y el mantenimiento de los ecosistemas.

En esa fractura social reside el origen de muchos de los problemas que padecen hoy los litorales. Por lo tanto, para revertir esa debacle, pueblos como Paredón y las instituciones responsables de regular la pesca y cuidar el medio ambiente, tendrían que seguir esforzándose, como un paso clave, por limar las asperezas que han dejado las dinámicas de un capitalismo voraz y socialmente destructor, y apostar por la organización.

Sólo así se podrán frenar los procesos de devastación ecológica provocados por factores externos, pero también contener las abundantes prácticas perjudiciales con las que muchos, dentro de pueblos como Paredón, siguen trabajando en el mar, y a quienes no ha quedado claro que el rescate de los cuerpos hídricos sólo será posible si se concibe como responsabilidad compartida.

Esa tarea está hoy en manos de los titulares de la nueva agencia de Paredón, de quienes depende ahora mantener la presión sobre la municipalidad si es que quieren darle continuidad al proceso de saneamiento de la Bahía iniciado por quienes les precedieron. Muchas personas en el pueblo saben que las envidias, las divisiones y las mezquindades internas son una amenaza que puede descarrilar ese camino pues ya ha sucedido antes.

Hoy mismo, afirman algunos, hay varios frotándose ya las manos y deseando que todo salga mal. Propiciar, por tanto, el acercamiento de las personas y el fortalecimiento de los lazos sociales dentro de la Bahía, es una desafiante tarea que el nuevo agente municipal y su equipo tienen enfrente.

Afortunadamente, hay personas conscientes de la imperante necesidad de articular esfuerzos. Dice, por ejemplo, el profesor Isaías Domínguez, quien estuvo entre el grupo de paredoneños que participó en las negociaciones con el gobierno del Estado: “Mira, en este problema los pescadores son la esperanza. A lo mejor esta es la última generación que defiende el mar, pero tenemos que hacerlo juntos, hacerlo bien.”

Una idea que suscribe también el propio Lorenzo, quien reconoce, agradecido, a los pescadores como el gran pilar de aquella lucha, en la cual el pueblo desplegó un extraordinario ejemplo de coordinación y fuerza, que, de ser bien aprovechado, se convertirá en un activo político importante que abonará a las capacidades comunitarias.

Agrandar el repertorio de estrategias para defender los territorios

Desde una perspectiva ampliada, el episodio de lucha protagonizado por los habitantes de Paredón no es menor si se considera el contexto generalizado de saqueo y degrado que sufren hoy los territorios costeros. Corren tiempos en los que, luego de haber acabado con bosques y selvas, los intereses del gran capital, congraciados con los gobiernos en turno, enfilan sus baterías hacia las orillas del mar.

Ahí están los procesos de turistificación causando enormes estragos sociales y ambientales en Quintana Roo, la corrupta construcción de desaladoras en Bahía de Ohuira, en Sinaloa, que pretende arrebatar a las comunidades originarias sus lugares históricos de pesca, y el reciente asesinato del líder pesquero Sunshine Rodríguez en Baja California, como ejemplos de que los embates que se avecinan despliegan una letalidad renovada.

En medio de esta crisis general, el ejemplo de Paredón refrenda la vieja consigna del pueblo unido, mostrando que la articulación comunitaria es la vía para doblegar a autoridades históricamente omisas, obligándolas a asumir sin excusas sus mandatos, y a involucrarse activamente en la contención de las amenazas que acechan hoy a los litorales.

Bahía de Paredón, en ese sentido, contribuye a agrandar el repertorio de estrategias que tienen los pueblos para defender sus territorios, y pone, además, en el mapa de los procesos de resistencia en Chiapas a los pescadores artesanales. Un sector cansado de los estigmas que le endosan las responsabilidades por los daños que otros, cuencas arriba, cometen y que repercuten irremediablemente en el mar.

Juicios que a menudo olvidan que, con todo y sus contradicciones, son los pescadores y sus familias los últimos garantes reales para la preservación de los extraordinarios ecosistemas del Pacífico ecuatorial mexicano.

¿En dónde termina y empieza el mar?

Refiere el historiador Patrick Johansson que fueron los indígenas náhuatl quienes contaron al franciscano Bernardino de Sahagún que el mar era el padre de todos los ríos y de todas las lagunas. Si fuera el mar quien tuviera que narrar esta historia, probablemente empezaría por confirmarlo, contando que fue su abrazo el que fecundó a la montaña prohijando una maraña de humedales, esteros y ríos en los que aguas salobres y dulces se fundieron en razón de ese nexo filial, moldeando, así, una planicie costera desbordante de vida ubicada en lo que hoy es Chiapas.

La lucha de los pescadores de Paredón secunda esa idea, demostrando que el mar no empieza o acaba necesariamente en la línea que pintan las arenas de sus playas, sino que sus corrientes son parte de tramas hídricas mucho más complejas, que estiran sus brazos muchos kilómetros tierra adentro.

Por eso, cuando se sacrifica a un afluente, este se convierte en un consignatario que desperdiga calamidades y muerte hasta alcanzar también las barbas del océano, el cual, a su vez, reacciona ejerciendo su paternidad a través del castigo. Y, de ello, los pescadores son testigos en primera línea. Ellos saben que la nobleza del mar está llegando a sus límites, y empieza, también, a responder a los golpes que se le asestan.

Tormentas cada vez más violentas, cambios en el patrón de las corrientes, aumento en los niveles marinos, erosión de las costas, contaminación de mantos freáticos, pérdida de espacios de anidación de especies, etc., son, en su conjunto, las señales de un océano irritado por las intrusiones y alteraciones impresas irresponsablemente sobre sus mareas.

Si hoy, como aseguran muchas voces, el aumento de las temperaturas del globo nos tiene en el umbral del desastre, los mares desde hace un buen tiempo están sonando las alarmas. Desgraciadamente, señala la periodista Ginna Morelo, hemos dejado de escuchar el lamento del agua.

Los sollozos del viejo afluente

No obstante, casos como el de Paredón, nos ayudan a abrigar esperanzas. Y es que, para una cultura anfibia, como llamó Fals Borda a las de los habitantes de las costas, el agua puede llegar a significar tantas cosas a la vez que es imposible no registrar su agonía. Más aun si se trata de un río, que en los pueblos de pescadores de México suele ser el compañero inescindible del estero.

Una fusión que, señaló el antropólogo “Mumo” Gatti, tiene no sólo una importancia económica y biológica, sino que juega en la esfera de lo sensible asumiendo funciones dentro de las dimensiones estética y social de la vida de las comunidades pesqueras.

En Paredón, muchos recuerdan con nostalgia los remansos cristalinos de aquel caudal que, después, vieron languidecer y enturbiarse. En esos recuerdos hay imágenes de mujeres lavando en sus bordos a la sombra de grandes palos mulatos, escenas de chiquillos chapoteando y jóvenes haciendo volar su atarraya en busca de piguas y mojarras para llevara la mesa.

Me pregunto si, enredados en esos recuerdos, no viajarían también los sollozos del viejo afluente, en un clamor moribundo que se arrastró hasta el mar, y allá fue escuchado por algunos. Me pregunto si, no sería el condolerse por un río sufriente el disparador que impulsó a más de uno a olvidarse por un momento de rencillas y conflictos, y a integrarse a la lucha.

Quizá a eso se refiere Lorenzo Pérez Pananá cuando me dice que, para cambiar las cosas, un gobernante primero tiene que dejarse permear por los dolores que lo rodean, “Todo el mundo puede trabajar, muchos en el gobierno saben trabajar, pero eso ya no alcanza. ¡Para trabajar bien te tiene que doler tu pueblo!, hoy la contaminación debería dolernos a todos, ¡todos deberíamos tener esa herida abierta y saber que nos está lastimando!”

Parece ser que el mar, después de todo, no inicia, efectivamente, en la raya que pintan las arenas de las playas ni acaba en la orilla opuesta, sino que, más bien, germina como un oleaje impetuoso, rebelde, en la sangre de quienes lo habitan, y se extingue con el olvido, cuando, quienes vivieron de sus bondades, dejan de entender, parafraseando a la poeta Margarita Galindo, la experiencia encantada de los lenguajes del agua.

Por fortuna, hay pescadores en lugares como el Istmo de Chiapas, que, a pesar de todo, aún escuchan ese lenguaje.

No comments yet.